一、非遗保护的重要性与现状分析

非遗保护的重要性与现状分析

非物质文化遗产作为中华民族文化基因的重要组成部分,承载着民族的历史记忆和文化智慧。当前,我国非遗保护工作已取得显著成效,但仍面临诸多挑战。据统计,截至2023年,我国已认定国家级非遗代表性项目1557项,代表性传承人3068人,但其中约40%的项目面临传承困境。

从保护现状来看,非遗项目呈现出"三多三少"的特点:申报项目多,活态传承少;展示活动多,日常应用少;短期关注多,持续投入少。特别是在数字化时代,传统技艺与现代生活的脱节问题日益突出。以传统手工艺为例,超过60%的项目因市场需求萎缩而面临传承危机。

针对这一现状,需要建立科学的保护机制。首先,应完善非遗项目的数字化档案建设,运用3D建模、VR等技术手段进行全方位记录。其次,要推动非遗项目与现代产业的融合发展,通过文创产品开发、体验式旅游等方式,提升非遗项目的市场价值。最后,应加强传承人培养体系建设,建立"传帮带"机制,确保技艺传承不断代。

在保护实践中,要特别注意避免"博物馆式"保护倾向,而是要让非遗真正融入现代生活。通过创新性转化和创造性发展,使非遗项目既保持传统特色,又能适应现代审美和消费需求,实现活态传承与可持续发展。

二、风扇在非遗文化中的独特地位与传承意义

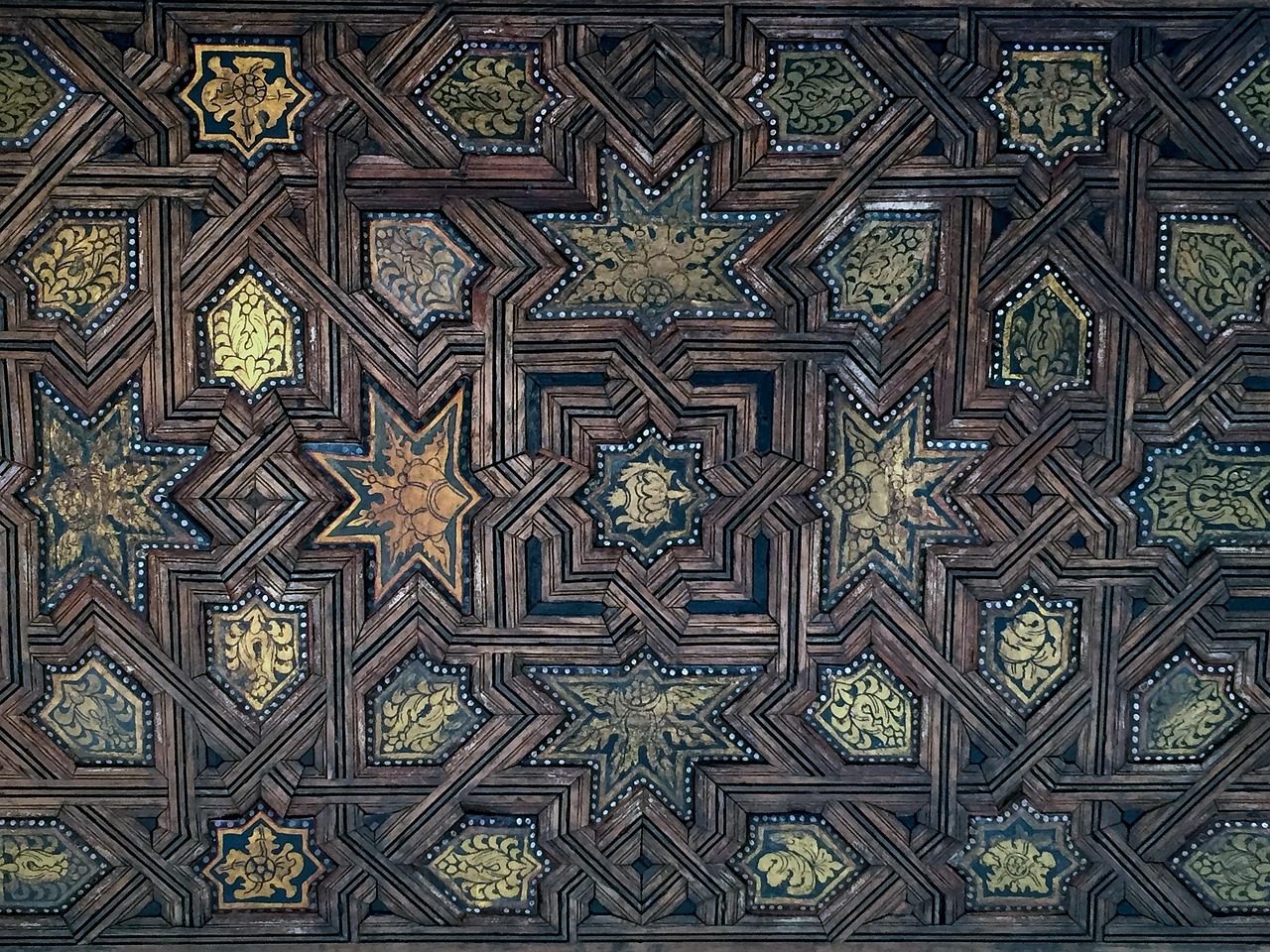

风扇作为传统手工艺的代表,在非遗文化中占据着独特地位。其制作技艺凝聚了匠人数百年的智慧结晶,从选材、制作到装饰,每一个环节都体现了精湛的手工技艺和深厚的文化内涵。风扇不仅是实用工具,更是文化符号,承载着地域特色和民族审美。在传承过程中,风扇制作技艺的延续不仅保护了传统工艺,也为现代设计提供了灵感源泉。通过非遗保护,风扇文化得以在现代社会中焕发新生,成为连接过去与未来的文化纽带。

三、YY160.21标准在非遗保护中的应用与实践

YY160.21标准在非遗保护中的应用与实践主要体现在以下几个方面:首先,该标准为非遗项目的数字化保护提供了技术规范,确保文化遗产的数字化记录和存储具有一致性和可追溯性。其次,YY160.21标准在非遗传承人的培训和管理中发挥了重要作用,通过标准化的培训流程和评估体系,提升了传承人的专业素养和传承能力。此外,该标准还促进了非遗资源的共享与传播,通过统一的接口和数据格式,实现了非遗信息的跨平台、跨地域的交流与合作。最后,YY160.21标准在非遗项目的市场化运作中也起到了关键作用,通过标准化的产品开发和质量控制,推动了非遗产品的市场化和产业化发展。

四、如何通过现代科技手段推动非遗文化的传承与创新

现代科技手段在非遗文化传承与创新中扮演着重要角色。首先,数字化技术为非遗文化的保存提供了新途径。通过3D扫描、高清摄影等技术,可以将传统手工艺品、建筑等文化遗产进行精确记录和永久保存。其次,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术为非遗文化的展示和体验提供了沉浸式环境。例如,利用VR技术,用户可以身临其境地体验传统节庆活动或手工艺制作过程。此外,人工智能(AI)技术可以用于非遗文化的分析和研究。通过机器学习算法,可以对大量非遗数据进行深度挖掘,发现文化传承中的规律和趋势。最后,社交媒体和在线平台为非遗文化的传播提供了广阔空间。通过短视频、直播等形式,可以让更多人了解和参与到非遗文化的传承中来。这些现代科技手段不仅提高了非遗文化的传播效率,还为其创新提供了新的可能性。

五、落实非遗保护政策的具体措施与未来展望

落实非遗保护政策的具体措施与未来展望

1. 完善非遗保护法律体系

- 修订《非物质文化遗产法》,细化保护条款

- 制定地方性非遗保护条例,因地制宜

- 建立非遗知识产权保护机制

2. 加大资金投入力度

- 设立非遗保护专项资金

- 鼓励社会资本参与非遗保护

- 建立非遗项目市场化运作机制

3. 加强非遗传承人培养

- 建立非遗传承人认定和考核制度

- 开展非遗传承人培训计划

- 鼓励高校开设非遗相关专业

4. 推动非遗数字化保护

- 建立非遗数字资源库

- 开发非遗数字化展示平台

- 运用VR/AR技术进行非遗展示

5. 促进非遗与旅游融合发展

- 打造非遗主题旅游线路

- 开发非遗文创产品

- 举办非遗文化节庆活动

6. 加强国际交流合作

- 参与联合国教科文组织非遗保护工作

- 开展非遗国际交流展览

- 推动非遗项目"走出去"

未来展望:

1. 构建完善的非遗保护体系

2. 实现非遗保护与经济社会协调发展

3. 提升非遗国际影响力

4. 培养新一代非遗传承人

5. 推动非遗保护与现代科技深度融合

通过以上措施的实施,非遗保护工作将取得显著成效,为传承中华优秀传统文化、增强文化自信做出重要贡献。

转载请注明来自九度如宏文化传播,本文标题:《非遗保护传承文化_风扇正解作答落实_YY160.21》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备18057566号-3

京ICP备18057566号-3