一、民间艺术与非物质文化遗产的定义与联系

民间艺术与非物质文化遗产的定义与联系

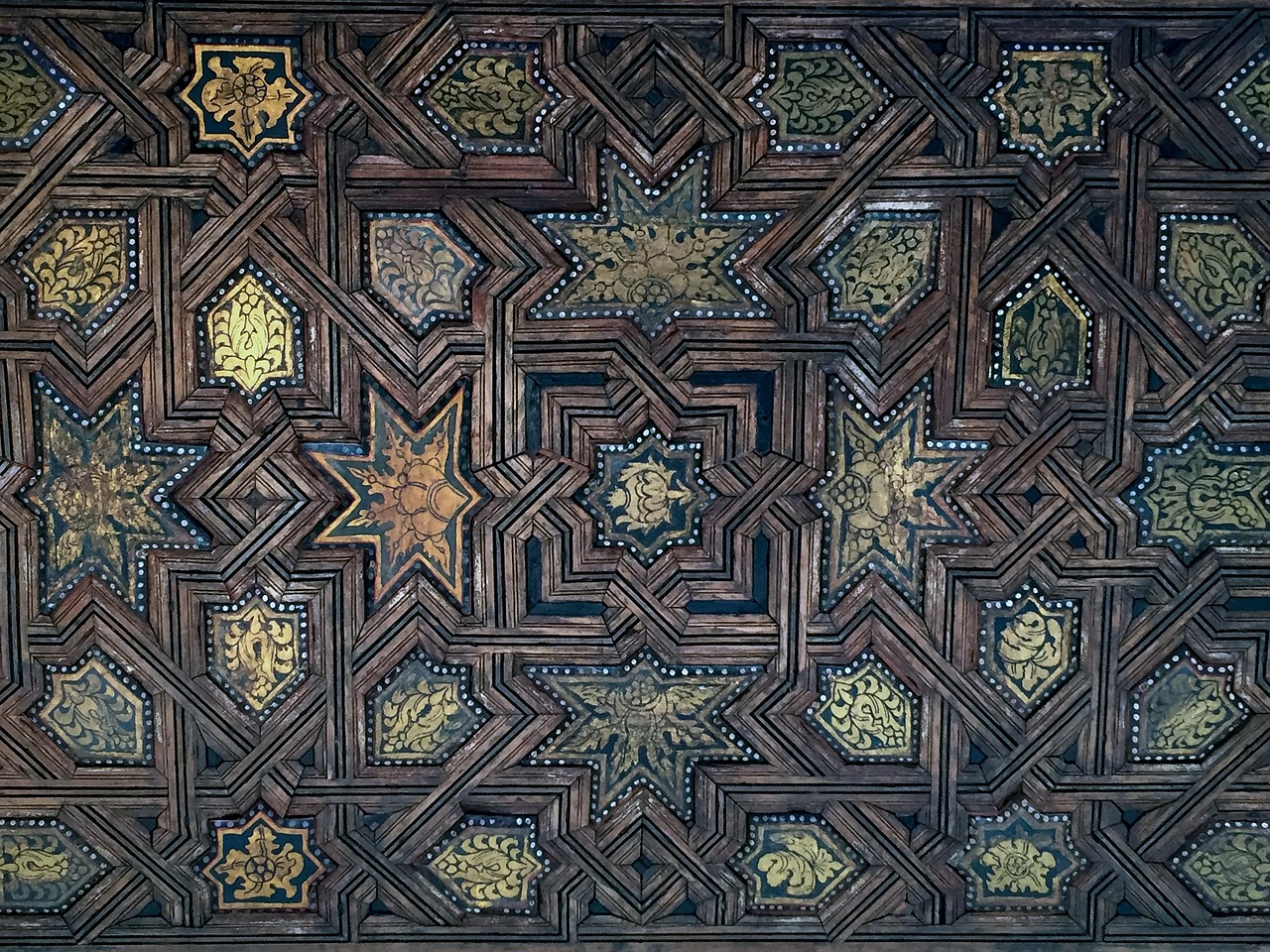

民间艺术是指由普通民众创造、传承并广泛流传于民间的各种艺术形式,包括但不限于音乐、舞蹈、戏剧、绘画、雕塑、手工艺等。这些艺术形式通常反映了特定社区或民族的文化传统、生活方式和审美观念。非物质文化遗产(Intangible Cultural Heritage,简称ICH)则是指那些无形的、非物质的、世代相传的文化表现形式,如口头传统、表演艺术、社会实践、仪式、节庆活动、传统手工艺等。

民间艺术与非物质文化遗产之间存在着密切的联系。首先,民间艺术是非物质文化遗产的重要组成部分。许多民间艺术形式,如传统音乐、舞蹈、戏剧等,都是非物质文化遗产的具体体现。它们通过口传心授、师徒传承等方式得以保存和延续,成为文化多样性的重要载体。

其次,民间艺术的传承和发展是非物质文化遗产保护的重要内容。非物质文化遗产的保护不仅包括对具体文化形式的记录和保存,更强调对文化传承机制的维护和促进。民间艺术的传承往往依赖于特定的社会环境和社区参与,因此,保护民间艺术就是保护非物质文化遗产的活态传承。

此外,民间艺术与非物质文化遗产的保护和传承都面临着现代化和全球化的挑战。随着社会变迁和科技进步,许多传统艺术形式面临着失传的风险。因此,如何在全球化的背景下保护和传承民间艺术,是非物质文化遗产保护工作的重要课题。

总之,民间艺术与非物质文化遗产在定义和内涵上有着紧密的联系。民间艺术是非物质文化遗产的具体表现形式,其传承和发展是非物质文化遗产保护的重要内容。在全球化和现代化的背景下,保护和传承民间艺术对于维护文化多样性和促进文化可持续发展具有重要意义。

二、民间艺术在非物质文化遗产保护中的重要性

民间艺术作为非物质文化遗产的重要组成部分,在文化传承与保护中发挥着不可替代的作用。首先,民间艺术承载着丰富的历史文化信息,是民族记忆的重要载体。通过剪纸、刺绣、泥塑等艺术形式,我们可以直观地了解特定历史时期的社会风貌、民俗习惯和审美取向。其次,民间艺术具有活态传承的特点,其创作过程本身就是一种文化传承方式。例如,传统戏曲的表演不仅保留了古老的唱腔和表演程式,还通过师徒相传的方式延续着艺术精髓。再者,民间艺术具有显著的社区认同功能,能够增强文化凝聚力。地方特色鲜明的民间艺术形式,如皮影戏、木版年画等,往往成为当地居民文化认同的重要标志。此外,民间艺术还具有重要的经济价值,通过产业化发展,可以为非物质文化遗产的保护提供可持续的资金支持。最后,民间艺术的创新性发展能够促进非物质文化遗产的现代化转型,使其更好地适应现代社会需求。因此,在非物质文化遗产保护工作中,应当充分重视民间艺术的特殊地位,采取有效措施促进其传承与发展。

三、民间艺术传承与创新的现代挑战

民间艺术传承与创新的现代挑战

在当代社会,民间艺术的传承与创新面临多重挑战。首先,全球化带来的文化同质化趋势,使得许多传统民间艺术形式逐渐被边缘化。年轻一代对传统文化的兴趣减弱,导致传承人断层问题日益严重。其次,现代科技的发展虽然为民间艺术的传播提供了新平台,但也带来了内容浅薄化和商业化的风险。许多民间艺术在适应市场需求的过程中,失去了原有的文化内涵和艺术价值。

此外,非物质文化遗产的保护政策虽然在一定程度上促进了民间艺术的传承,但在实际操作中,往往过于注重形式而忽视内容。许多地方将民间艺术作为旅游开发的工具,忽视了其文化传承的本质。这种功利化的保护方式,不仅无法真正实现民间艺术的传承,反而可能导致其文化价值的流失。

面对这些挑战,民间艺术的传承与创新需要采取更加多元化的策略。一方面,应加强对年轻一代的文化教育,培养他们对传统文化的兴趣和认同感。另一方面,应充分利用现代科技手段,创新民间艺术的传播方式,使其在保持原有文化内涵的同时,能够适应现代社会的需求。最后,政府和社会各界应共同努力,制定更加科学合理的保护政策,确保民间艺术在传承与创新过程中,能够真正实现文化价值的延续和发展。

四、非物质文化遗产保护政策对民间艺术的影响

非物质文化遗产保护政策对民间艺术的影响主要体现在以下几个方面:

1. 政策扶持力度加大

近年来,国家相继出台《非物质文化遗产法》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等政策文件,为民间艺术保护提供法律保障和资金支持。据统计,2022年中央财政投入非遗保护专项资金达15亿元,较2012年增长近3倍。

2. 传承人认定制度完善

截至2023年,全国已认定国家级非遗代表性传承人3068名,省级传承人1.2万余名。这一制度有效解决了民间艺术"后继无人"的困境,确保了技艺传承的连续性。

3. 数字化保护体系建立

各地积极推进民间艺术数字化工程,通过3D扫描、VR/AR等技术手段,对濒危技艺进行全方位记录。目前,全国已建成非遗数据库200余个,收录民间艺术资料超过100万件。

4. 产业化发展路径拓宽

政策鼓励民间艺术与现代产业融合,推动传统技艺转型升级。2022年,全国非遗相关产业总产值突破1.2万亿元,带动就业超过500万人。

5. 国际交流平台搭建

通过"一带一路"文化交流、非遗海外展演等项目,民间艺术走向世界舞台。2023年,中国非遗项目在海外展出超过200场次,观众达500万人次。

6. 教育传承体系构建

将民间艺术纳入学校教育体系,开设相关课程。目前,全国已有2000余所高校开设非遗相关专业,年培养专业人才超过10万人。

7. 社会参与度提升

政策鼓励社会力量参与民间艺术保护,形成政府主导、社会参与的保护格局。2023年,全国注册非遗保护社会组织超过5000家,志愿者队伍突破100万人。

这些政策措施的实施,有效促进了民间艺术的保护传承和创新发展,使其在现代社会中焕发新的生机与活力。

五、民间艺术与非物质文化遗产的未来发展趋势

民间艺术与非物质文化遗产的未来发展趋势将呈现多元化、国际化和数字化的特点。随着全球化的深入,民间艺术将更加注重跨文化交流,通过国际展览、文化交流项目等形式,促进不同文化之间的理解与尊重。同时,数字化技术的应用将为非物质文化遗产的保护和传承提供新的途径,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术将使人们能够更直观地体验和了解这些文化遗产。此外,政策支持和资金投入的增加将有助于民间艺术和非物质文化遗产的可持续发展,确保这些宝贵的文化资源得以传承和发扬。

转载请注明来自九度如宏文化传播,本文标题:《民间艺术与非物质文化遗产的关系_生气勃勃正解作答落实_高级版6.707》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备18057566号-3

京ICP备18057566号-3