在中国这个多民族国家,民族民间文化是中华民族文化多样性的重要组成部分,它承载着各民族的历史记忆和文化基因,为了更好地保护和传承这些珍贵的文化遗产,《民族民间文化保护条例》应运而生,本文将探讨该条例的实施时间以及其在文化传承中的重要性。

一、《民族民间文化保护条例》的实施时间

《民族民间文化保护条例》是中国政府为了加强对民族民间文化的保护而制定的一项重要法规,该条例于2004年12月21日由国务院第74次常务会议通过,并自2005年3月1日起施行,这一时间节点标志着中国在民族民间文化保护方面迈出了坚实的一步,为后续的文化保护工作奠定了法律基础。

二、民族民间文化的价值

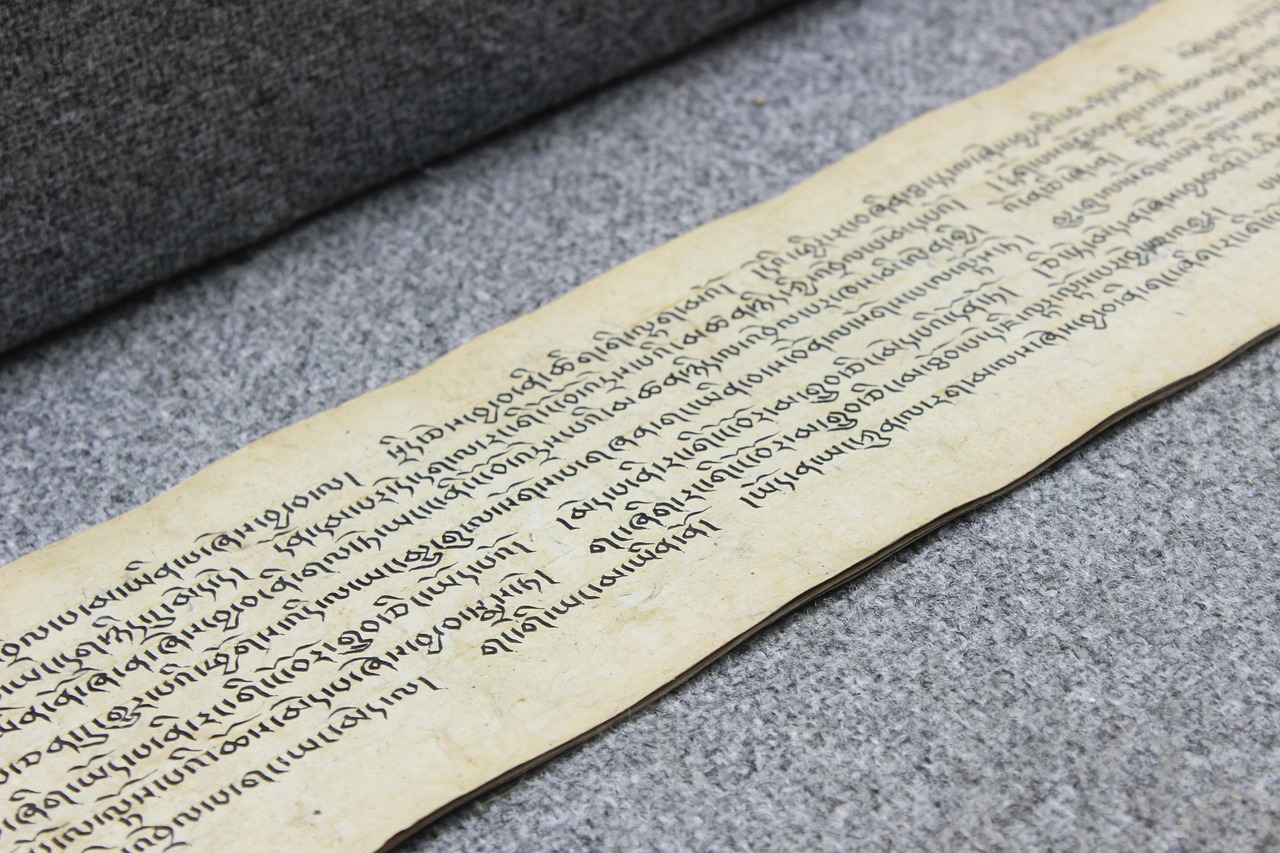

民族民间文化是各民族在长期社会实践中创造、传承和发展的,具有鲜明民族特色和地域特色的文化,它不仅包括了物质文化遗产,如传统建筑、服饰、手工艺品等,还包括了非物质文化遗产,如民间文学、音乐、舞蹈、戏剧、民俗活动等,这些文化遗产是民族精神的载体,是民族认同感和凝聚力的源泉。

三、《民族民间文化保护条例》的主要内容

条例明确了民族民间文化的保护范围、保护原则、保护措施和法律责任等,具体内容包括:

1、保护范围:涵盖了物质文化遗产和非物质文化遗产,强调了对传统知识和民间艺术的保护。

2、保护原则:坚持保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的方针。

3、保护措施:包括普查、登记、建档、研究、传承、展示、传播等。

4、法律责任:对破坏民族民间文化遗产的行为,依法追究责任。

四、条例实施的意义

1、法律保障:条例的实施为民族民间文化的保护提供了法律依据,增强了保护工作的权威性和执行力。

2、文化自觉:提高了全社会对民族民间文化保护的重视程度,增强了各民族的文化自觉和文化自信。

3、传承发展:通过保护和传承,促进了民族民间文化的创新发展,使其在现代社会中焕发新的活力。

4、国际交流:保护和传承民族民间文化,有助于展示中国的文化多样性,促进国际文化交流与合作。

五、实施过程中的挑战与对策

尽管《民族民间文化保护条例》的实施取得了一定的成效,但在实际操作中仍面临诸多挑战:

1、保护意识不足:部分民众和地方政府对民族民间文化保护的重要性认识不足,保护意识有待提高。

2、资金投入不足:保护工作需要大量的资金支持,但目前投入相对有限,影响了保护效果。

3、传承人缺乏:随着现代化进程的加快,一些传统技艺面临失传的风险,传承人的数量和质量都需要提高。

针对这些挑战,可以采取以下对策:

1、加强宣传教育:通过媒体、教育等多种渠道,普及民族民间文化保护的知识,提高公众的保护意识。

2、加大资金投入:政府应增加对民族民间文化保护的资金支持,鼓励社会资本参与保护工作。

3、培养传承人:通过设立专项基金、举办培训班等方式,培养和支持民族民间文化的传承人。

六、结语

《民族民间文化保护条例》的实施,是中国在民族民间文化保护领域迈出的重要一步,它不仅有助于保护和传承各民族的文化遗产,也是维护国家文化安全、促进文化多样性的重要举措,随着条例的深入实施,我们期待看到更多的民族民间文化得到有效的保护和传承,为构建和谐社会和推动文化繁荣发展做出贡献。

通过这篇文章,我们不仅了解了《民族民间文化保护条例》的实施时间,还深入探讨了其在文化传承中的重要性和实施过程中面临的挑战与对策,保护民族民间文化,不仅是对历史的尊重,也是对未来的责任,让我们共同努力,为保护和传承这一宝贵的文化遗产贡献力量。

转载请注明来自九度如宏文化传播,本文标题:《民族民间文化保护条例实施时间与文化传承的重要性》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备18057566号-3

京ICP备18057566号-3